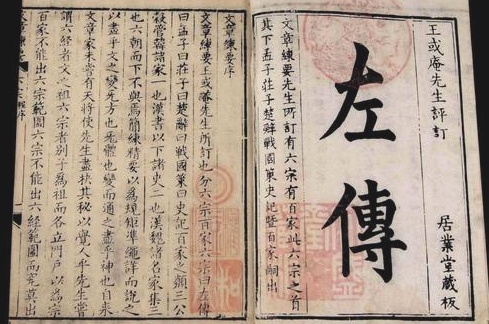

历史分为历史的本身、史料和史学三部分,这三部分既相对独立又相互联系。历史的本身,是我们研究的对象;而史料是了解历史本身的媒介;史学则是研究历史的方法。所以史学就是方法,就是努力探究历史真理的方法。不管是泥古派,还是疑古派,其根本目的是力争还原历史的本来面目,是要从错误百出、一鳞半爪的历史遗存与记载中来重建史实。所谓重建史实,并不是来一个史实的重演;过去已成过去,而遗留下来的史料大多皆伪误,所以我们所掌握的历史知识,也大部分不真,与历史的实际情况不符。因此我们在考证历史的时候,不得不用一种辨别真伪、审查谬误的方法,以研究史料的文字及其作者,然后根据经过审核的、证其并无伪误的史料来重建史实,使真实的历史重现于我们的脑海中。换句话说,就是要使我们的历史知识,无论冠山戴粒,都应该与历史相符。明人吴廷翰有诗云:县本襄安古,名从汉史传。经过但邨落,迁徙尚人烟。瓦兽田间出,桥狮渡口眠。僧家题旧事,犹是永徽年。这首《襄安道中》的“县本襄安古,名从汉史传”在无为可谓家喻户晓,不仅讲述了襄安一名的由来,也确定了襄安的历史地位。最近几年来,说襄安就是驾邑的言论越来越多,“南有鸠兹,北有驾邑”之说很流行,驾邑就在襄安似乎已成了定论。但事实是否如此,还有待我们进一步厘清。我问过襄安的朋友,所有的答复几乎一致,过去没听说什么是驾邑,只是这两年才知道襄安是古驾邑。我也查了相关的文献资料,《汉书·地理志》、《后汉书》、《论衡》、《三国志》、《晋书》等屡次有对襄安的记载。反之,对驾邑的记载,仅见于《左传》。得出驾邑就在襄安的主要证据是《左传》上记载的吴楚“鸠兹之战”,这一段是这样记载的:

三年春,楚子重伐吴,为简之师,克鸠兹,至于衡山。使邓廖帅组甲三百、被练三千以侵吴。吴人要而击之,获邓廖。其能免者,组甲八十、被练三百而已。子重归,既饮至。三日,吴人伐楚,取驾。驾,良邑也。邓廖,亦楚之良也。君子谓:“子重于是役也,所获不如所亡。”楚人以是咎子重。子重病之,遂遇心疾而卒。

根据这场战争,在某次“春秋驾邑”研讨会上,专家们得出的结论是:鸠兹邑和驾邑隔江相望,在春秋战国时代,时而分属对峙的两国,时而又被同一个国家所领属。世事沧桑,往事越千年。芜湖与无为山水相邻,人文相亲。历史上分分合合,合合分分。如今江南的鸠兹邑已有定论,这次研讨会将驾邑故城范围缩小到今襄安一带,并猜测驾邑中心就是白鹤观遗址处。也正是这次研讨会,让襄安就是古驾邑的说法传播开来。然而这次战争只是众多吴楚战争中的一场而已,仅凭一场战争就能推断襄安就是古驾邑显然是不严谨的。还有专家说,光《左传》上就数次提到驾邑,可考之处就达六次之多。事实究竟如何?光从吴楚战争来讲,据不完全统计,双方一百多年间打了几十次战争。这些战争按时间顺序如下(有遗漏之处恳请留言补充,如果嫌太长可以跳过):

前584 吴始伐楚,伐巢、伐徐。子重奔命。马陵之会,吴入州来。子重自郑奔命。子重、子反于是乎一岁七奔命。蛮夷属于楚者,吴尽取之。

前574 舒庸以楚师之败而道吴人围巢,伐驾,围釐、虺,遂恃吴而不设备。楚公子櫜师袭舒庸,灭之。

前570 楚子重伐吴,为简之师,克鸠兹,至于衡山。使邓廖帅组甲三百、被练三千以侵吴。吴人要而击之,获邓廖。其能免者,组甲八十、被练三百而已。吴伐楚,取驾。

前560 吴侵楚,养由基奔命,子庚以师继之。战于庸浦,大败吴师,获公子党。

前559 楚子囊师于棠以伐吴,吴师不出而还。子囊殿,以吴为不能而弗儆。吴人自皋舟之隘要而击之,楚人不能相救。吴人败之,获楚公子宜谷。

前549 楚康王为舟师以伐吴,不为军政,无功而还。吴人为楚舟师之役故,召舒鸠人,舒鸠人叛楚。楚子师于荒浦,使沈尹寿与师祁犁让之。舒鸠子敬逆二子,而告无之,且请受盟。二子覆命,王欲伐之。薳子谏止。

前548 舒鸠人卒叛楚。令尹子木伐之,及离城。吴人救之,子木遽以右师先,子强、息桓、子捷、子骈、子盂帅左师以退。吴人居其间七日。子强请以其私卒诱之,简师陈以待,子木从之。五人遂以其私卒先击吴师。吴师奔,登山以望,见楚师不继,复逐之,傅诸其军。简师会之,吴师大败。遂围舒鸠,舒鸠溃。八月,楚灭舒鸠。十二月,吴子诸樊伐楚,以报舟师之役。门于巢。巢牛臣隐于短墙射杀诸樊。

前547 楚子、秦人侵吴,及雩娄,闻吴有备而还。

前538 秋七月,楚子、蔡侯、陈侯、许男、顿子、胡子、沈子、淮夷伐吴,执齐庆封,杀之。冬,吴伐楚,入棘、栎、麻,以报朱方之役。楚沈尹射奔命于夏汭,咸尹宜咎城钟离,薳启强城巢,然丹城州来。

前537 楚灵王以诸侯及东夷伐吴,楚将薳启强遽不设备,吴人败诸鹊岸。楚师济于罗汭,沈尹赤会楚子,次于莱山。薳射帅繁扬之师,先入南怀,楚师从之。及汝清,吴不可入。楚灵王遂观兵于坻箕之山。吴早设备,楚无功而还。楚灵王惧吴,使沈尹射待命于巢,薳启强待命于雩娄。

前536 楚灵王使薳泄伐徐。吴人救之。令尹子荡帅师伐吴,师于豫章,而次于乾溪。吴人败其师于房钟,获宫厩尹弃疾。子荡归罪于薳泄而杀之。

前529 楚师还自徐,吴人败诸豫章,获其五帅。吴灭州来。

前525 吴伐楚。战于长岸,楚司马子鱼先死,楚师继之,大败吴师,获其乘舟余皇。使随人与后至者守之,环而堑之,及泉,盈其隧炭,陈以待命。吴公子光扰乱楚师,大败之,取余皇以归。

前519 吴人伐州来,楚薳越帅师及诸侯之师奔命救州来。吴人御诸钟离。战于鸡父。吴以罪人三千,先犯胡、沈与陈,三国争之。吴为三军以击于后,中军从王,公子光帅右,掩余帅左。吴之罪人或奔或止,三国乱。吴师击之,三国败,获胡、沈之君及陈大夫。舍胡、沈之囚,使奔许与蔡、顿,师噪而从之,三国奔,楚师大奔。

前519 吴人取楚夫人与其宝器以归。楚司马薳越追之,不及。

前518 楚平王为舟师以略吴疆。吴人踵楚,而边人不备,遂灭巢及钟离而还。

前515 吴王僚欲因楚丧而伐之,使公子掩余、公子烛庸帅师围潜。楚莠尹然,工尹麇帅师救潜。左司马沈尹戌帅都君子与王马之属以济师,与吴师遇于穷。令尹子常以舟师及沙汭而还。左尹郤宛、工尹寿帅师至于潜,吴师不能退。

前511 秋,吴人侵楚,伐夷,侵潜、六。楚沈尹戌帅师救潜,吴师还。楚师迁潜于南冈而还。吴师围弦。左司马戌、右司马稽帅师救弦,及豫章。吴师还。

前508 桐叛楚。吴子使舒鸠氏诱楚人。楚囊瓦伐吴,师于豫章。吴人见舟于豫章,而潜师于巢。冬十月,吴军楚师于豫章,败之。遂围巢,克之,获楚公子繁。

前506 吴王阖闾、蔡侯、唐侯伐楚。楚囊瓦三战皆败。吴、楚军战于柏举,夫概以五千军先击囊瓦,楚师大败。吴军遂五战五胜直入郢都。左司马沈尹戌败吴于雍澨,随后也自杀而亡。

前505 申包胥泣秦庭乞师,秦援楚。秦楚联军败夫概于沂,楚军败吴军于军祥。吴整军后在雍澨败楚军,秦军又败吴师。楚子期败吴于麇和公婿之溪,吴王阖闾遂撤兵回国。

前504 吴公子终累败楚舟师,获潘子臣、小惟子及大夫七人。楚国大惕,惧亡。子期又以陵师败于繁扬。

前485 楚司马子期伐陈,吴延州来季子救陈。季子劝子期退兵,子期还。

前480 楚令尹子西、司马子期伐吴,至桐汭而还。

前479 吴伐楚慎邑,白公胜败之。

翻遍《左传》,我能了解到的,提到驾邑的一共是两处,分别是成公十七年与襄公三年,即公元前574年和公元前570年。而被作为证据的是《襄公三年》的那场“鸠兹之战”。但凭这一段文字是无法断定驾邑就在襄安,前文说过,“江南鸠兹邑早有定论”,所以那次研讨会就把古驾邑的范围缩小到襄安一带,并“猜测”白鹤观就是驾邑中心所在。当然,这并非完全是猜测,在能检索得到的文献中,确实有驾、釐在无为的记载,《无为州志》和《四库全书·经部·春秋类·春秋地理考实》中都有记载,《春秋地理考实》载:无为州,楚驾、釐在州境,楚庸浦在州南。《无为州志》里也有类似的记载,只是说在无为境内,而没有说具体位置。

“江南鸠兹邑早有定论”的依据似乎不少,《芜湖县志》上有明确记载,依据也是公元前570年的“鸠兹之战”,《芜湖县志》里特地强调《路史·国名纪》以鸠兹为舒鸠为误。关于此次战争的重要标志--衡山,《芜湖县志》引用了《汉书·郡国志》里转引杜预的一段注,继而得出这样的结论:“或谓丹阳县之恒山去鸠兹不远,似以今当涂之横山为衡山。盖恒与衡本通也,益见鸠兹之为芜湖矣。”

《读史方舆纪要》关于横山有这样的记载:

横山,府西南百二十里。周八十里,高二百丈。《左传》襄公三年,楚子重伐吴,取鸠兹,至于衡山,盖谓此山。一名横望山,以四面望之皆横也。西连太平府界,今亦见太平府。

此外,《太平府志》、《安徽通志·舆地志》、《太平御览·地部》皆有类似的记载。这些结论都皆出自于《春秋左传正义》(左丘明撰、杜预注、孔颖达疏)。该书关于“鸠兹之战”的记载如下:

【传】三年,春,楚子重伐吴,为简之师。(杜注:简,选练。)克鸠兹,至于衡山。(杜注:鸠兹,吴邑,在丹阳芜湖县东,今皋夷也。衡山,在吴兴乌程县南。)使邓廖帅组甲三百,被练三千。(杜注:组甲、被练,皆战备也。组甲,漆甲成组文。被练,练袍。○廖,力彫反。组音祖,下皆同。被,皮义反,徐扶伪反,注及下同。)

[疏]注“组甲”至“练袍”。

○正义曰:贾逵云:“组甲以组缀甲,车士服之。被练,帛也,以帛缀甲,步卒服之。凡甲所以为固者,以盈窍也。帛盈窍而任力者半,卑者所服;组盈窍而尽任力,尊者所服。”马融云:“组甲,以组为甲里,公族所服。被练,以练为甲里,卑者所服。”然则甲贵牢固,组、练俱用丝也。练若不固,宜皆用组。何当造不牢之甲,而令步卒服之?岂欲其被伤,故使甲不牢也?若练以缀甲,何以谓之被也?又组是绦绳,不可以为衣服,安得以为甲里?杜言“组甲,漆甲成组文”,今时漆甲有为文者。被练文不言甲,必非甲名。被是被覆衣著之名,故以为练袍,被於身上。虽并无明证而杜要惬人情。

【传】以侵吴。吴人要而击之,获邓廖。其能免者,组甲八十,被练三百而已。子重归,既饮至,三日,吴人伐楚,取驾。驾,良邑也。邓廖,亦楚之良也。君子谓“子重於是役也,所获不如所亡”。(杜注:当时君子。○要,於遥反。)

[疏]注“当时君子”。

○正义曰:传言君子多矣,独此言当时君子者,诸言君子论议往事,多是丘明自言,讬之君子。此传君子谓子重亡多於获,楚人以君子之言咎责子重,不得为后世君子,故云当时君子。

古者左史记事,右史记言。这里的“克鸠兹,至于衡山”只是记事而已,并没有说明鸠兹、衡山在何处?让后人确信鸠兹就是芜湖的是杜注:鸠兹,吴邑,在丹阳芜湖县东,今皋夷也。衡山,在吴兴乌程县南。因此,此后关于鸠兹就是芜湖的论述皆引用杜注。

年代久远的六经或佶屈聱牙,或歧义丛生,有些还存在断编残简,确实让人真伪难辨,这也是很多学者喜欢专研的原因所在。鸠兹是否就在芜湖姑且不论,光以此推断襄安就是驾邑未免过于草率。早在“春秋驾邑”研讨会之后,我就表示怀疑,彼时有著名史学者跟我言之凿凿,说《水经注》里有大量论述,害我把《水经注》从头到尾翻了一遍。遗憾的是:江水向东,至青林湖以下再无记录,说是“尽散佚”。今天襄安到芜湖约75公里,即150里左右。按杜注,襄安到鸠兹应该180里左右。参考《中国历代战争史·春秋篇》和《孙子兵法》,在春秋时期,军队正常的行军速度一天三十里左右。《孙子兵法》军争篇有一段就专门讲急行军,说的非常精辟:

卷甲而趋,日夜不处,倍道兼行,百里而争利,则擒三将军,劲者先,疲者后,其法十一而至;五十里而争利,则蹶上将军,其法半至;三十里而争利,则三分之二至。

其中最后一句的意思是:一天走三十里去打仗,勉强能有三分之二的军队到战场,属于能打一把试试的程度。我们知道,春秋时期是没有骑兵的,部队行军都是战车和步兵。就拿“鸠兹之战”来讲,描述的极其清楚。书中说“使邓廖帅组甲三百,被练三千。”孔颖达转引贾逵云:“组甲以组缀甲,车士服之。被练,帛也,以帛缀甲,步卒服之。”也就是说这次战争,楚国投入的兵力甲士三百人,步卒三千人。春秋时,一般战车上甲士有三人,组甲三百就是有一百辆战车。彼时一百辆战车、三千名步卒,是一个浩浩荡荡的庞大军团,尤其是要跨过长江,在那么短的时间能够长驱直入、如入无人之境,简直不可想象。自古江南水土丰茂,自然条件优越,且多山多水,就春秋时期的那种战车,其行军之难可想而知。也有说吴楚战争使用水军,但是这次战争历史记载的就是战车和步卒,且《左传》上第一次记载有水军的是公元前549年,《左传·襄公二十四年》载:“楚康王为舟师以伐吴,不为军政,无功而还。” 这已经在“鸠兹之战”二十多年后的事了。由此可以看出,鸠兹和驾邑应该相距不远,且不大可能分布在长江两岸。

从地质地貌上来讲,长江中下游平原属于冲积平原。北半球水流受地转偏向力影响,向右偏,长江自西向东流,在这种向右偏的地转偏向力作用下,南岸冲刷的更为严重,所以北岸更易有滩涂堆积。无为大部分土地是冲积而来这一点是毫无疑问的。在春秋时期,生产资料落后、生产力低下的情况下,靠近长江大面积的滩涂地带,在雨季的时候就会淹没在水里,到旱季的时候才会露出水面,因此,该区域只会有少数渔猎户游徙,而绝无大面积长期定居的可能。这也是目前文献中关于无为的历史,是秦汉以后才有记载的主要原因。所以,驾邑肯定不在襄安。

如果驾邑不在襄安,釐、虺、舒庸等肯定也不在无为境内。至于《无为州志》等史籍上说的楚庸浦在州南,也不大可能。现在有种说法是:庸浦在今安徽无为市西南长江北岸,这个说法貌似有点说服力,但我依旧表示怀疑。根据前面的吴楚战争列表,“庸浦之战”发生在襄公十三年,此前楚人已灭舒庸,故吴侵楚的“庸浦之战”当即在舒庸故地。

那么驾邑有可能在什么地方?我们知道,吴楚战争始于公元前584年,《左传·成公七年》载:“吴始伐楚,伐巢,伐徐。子重奔命。马陵之会,吴入州来。”在这之后、“鸠兹之战”前有一场战争,《左传·成公十七年》载:“舒庸人以楚师之败也,道吴人围巢,伐驾,围厘、虺,遂恃吴而不设备。楚公子櫜师袭舒庸,灭之。”结合这三场战争,我们可以得出一个结论,巢、徐、州来、舒庸、驾、厘、虺这些属于楚国的邑,都是连在一起、相距不远。这几场吴楚早期的战争,有两次提到了巢和驾,而巢相对容易定位,如果把巢搞明白,其他地方也会迎刃而解。

春秋之驾邑今在何处已经超出本文的范畴,经过多方面搜索,也确能知晓大致范围,只因敏感处太多,故放弃。从各类族谱和州志等大量史籍可以看到,诸如某些片段,显然都是撰著者在一定事实的基础之上,自觉或不自觉地根据自己的立场、情感和认知铺陈而成。因此,要想获得相对可靠的历史真相,不光需要我们搜集、考察各种不同角度的记载,还需要从不同视阈、抛开地域情结去审视,甚至要有敢于怀疑的精神,才有可能。

按:本文仅代表个人观点,并无他意。不妥之处,望海涵。一孔之见,请方家批评指正。作者:朱卫文